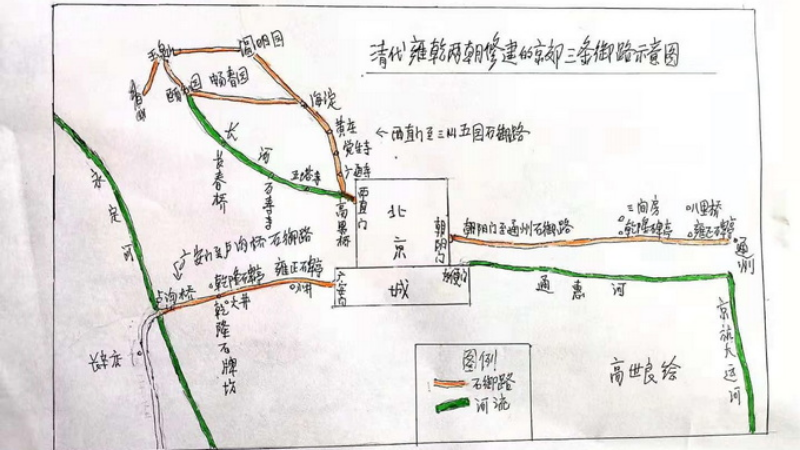

清代三條石道示意圖 高世良 繪

清代,為了皇帝出行方便以及運糧的需要,從北京城東側、西北以及西南側,修建了三條石道,因是皇帝常走之路,也稱御路。三條石道即西直門至“三山五園”、朝陽門至通州、廣安門至盧溝橋。三條石道都是用大型石塊鋪成的,總長度約50多公里。在當時沒有水泥、瀝青的條件下,是十分巨大的工程,僅朝陽門至通州和廣安門至盧溝橋的石道就花白銀84.65萬兩。

一直到上世紀三十年代末期,這三條石路還在使用,有的使用至新中國成立初期,使用了200多年。

西直門至三山五園有水道也有石道

清代,康熙、雍正、乾隆三位皇帝在西北郊修建了“三山五園”,從康熙至咸豐多位皇帝常在西郊苑囿駐蹕。由紫禁城通往“三山五園”的交通,一是元明兩朝修建的“御河”水道,二是清代雍正和乾隆兩朝修的西直門通往圓明園的石道。

《日下舊聞考》記載:“(西直門)門外修治石道,西北至圓明園二十里。每歲圣駕自宮詣園,凡蹕路往來,因事攄懷,悉昭垂于篇什。”

《雍正上諭內閣》記載:雍正二年(1724年)修西直門至高梁橋石路,同時修補暢春園石路。乾隆時期對石御路進行了新建和修繕。光緒二十年(1894年),修西直門至頤和園之石路,同時修西直門城樓,后因中日甲午戰爭爆發,未及完工即告中斷。

西直門至圓明園石道,由西直門經過高梁橋、廣通寺、覺生寺、皇(黃)莊、海淀到達圓明園。當代文史學家王珍明編著《海淀古鎮風物志略》記載:西直門外石道,“東起西直門外北下關的高梁橋,西北走向,經過北下關娘娘廟、廣通寺、大柳樹、駱駝脖、壽福祥林、白祥庵、六堆、七堆、藥王廟、黃莊、海淀鎮南小街、西大街,北出海淀鎮,西折至萬壽山。西段萬壽山至玉泉山西宮門也有御路相通。出玉泉山南宮門西去,繞過玉泉山西宮門又可去香山。”

這里說的“六堆”、“七堆”,是堆撥、堆房的簡稱,堆撥是清代帶有軍事性質的維持治安的基層單位,從高梁橋至西苑御道有“京西十二堆”之稱,頭堆演變為如今的頭堆村,在東升鄉南部,南臨動物園。此石道長約22公里,其中主干道10公里,圓明園與其他四園石道約12公里。

根據記載,西直門至圓明園的石道用虎皮條石鋪砌,寬3米左右,中間稍隆起,兩邊有暗溝,路旁栽種有垂柳。皇帝每次走此路時,要黃土墊道,清水潑街,戒備森嚴。為皇帝行路,要派多達兩萬多人進行服務、保衛工作。平日里,河道有載人船隊,兩條石道上行人來來往往,車水馬龍,熱鬧非凡。

上世紀五十年代,這條石道逐漸被改成柏油路。2003年在西苑地區施工中挖出一段500米長的石板路,經專家鑒定為原來石御路中的一段。

眾所周知,清代從西直門通往西郊各行宮御苑有一條御用河道,名為長河。有的學者認為,除上述石道外,還有一條長河石道,他是沿長河岸邊修筑,由西直門經五塔寺、白石橋、廣源閘、萬壽寺、麥鐘橋、長春橋、火器營等地到達圓明園。

新中國成立后,三山五園成為人民的樂園。改革開放后,更是修復了長河的旅游線路,從北京展覽館后湖上船,經動物園、五塔寺、國家圖書館、紫御灣碼頭、廣源閘、萬壽寺、長河灣碼頭、長河橋等,能到達頤和園銅牛碼頭,坐船可以欣賞長河兩岸的石道古跡和美麗風光。

兩次修建朝陽門至通州石道

從朝陽門往東到通州,是去往京東地區的主干道,這條大道的歷史非常悠久。通州是北京城的東大門,明清時期京杭大運河的最北端,朝廷從南方漕運的物資集中于通州,歷來是倉儲重地。明清時期,為了保證京城官員及家屬、軍隊以及百姓的糧食,每年由京杭大運河運送糧食400萬石,糧食運達通州后,有水路和陸路兩種方式運到京城。水路是換小船由通惠河運到東便門。元代時通惠河水源充足,運糧船可提閘過船,明清時期通惠河因水量不足運糧船不能直達京城,要分段遞運。

陸路是由通州用馬車運輸漕糧到朝陽門內的糧倉,那時每天有千余輛馬車運糧往返這條路上,平均10多米就有一輛運糧車。這條路不僅是運送糧食、貨物的要道,也是皇帝拜謁東陵及巡幸江南之路。它原是土路,每遇雨雪天氣,車轍成深溝,泥濘難行,常發生陷車事故。

為了完成運輸漕糧任務和拜謁東陵以及巡幸江南的方便,雍正七年(1729年),皇帝決定將朝陽門至通州的大道修建成石路。朝陽門至通州長40里,當時修石路十分艱難。修這條石路需要約15萬塊條石,每塊條石幾百斤重。工匠們到山區開采石塊后,經加工后用馬車運到修路工地,再將路面平整夯實。

建成后的石道西起朝陽門,經關廂、朝陽門外大街、東大橋、紅廟、八里莊、十里堡、三間房、八里橋,到達通州西門,石道全長18公里,寬6米,兩旁土道各寬近5米。這條石道全是用花崗巖塊石鋪砌,每塊條石長1.2米、寬0.6米、厚0.2米左右,耗費白銀34萬余兩。乾隆二十二年(1757年)重修石道,長度達22公里。

1860年法國軍官杜潘曾在北京察看了朝陽門至通州石道,他著書記載:“路的兩邊,每隔一段距離就有幾座白色大理石石雕,這些雕像的形態奇特且充滿想象力。石雕的主題都是相同的:下面是一個巨大的大理石烏龜,烏龜的背上馱著一根方形巨柱,石柱上雕刻著一些五爪的大龍,它們彎曲著相互纏繞在一起,形態奇怪。”這些雕刻有群龍的石柱,常被稱為攀龍柱。

民國初年,石道損壞嚴重,1917年北洋政府,通過以工代賑的方式,翻修了石道,掀掉條石,鋪筑碎石路面。日軍侵占北京后,改建為瀝青混凝土路面。新中國成立后,加快了朝陽路的建設。如今,這條石道演變為朝陽門外大街和朝陽路,它依然是這座城市重要的交通要道。

當年,石道修筑完成后,雍正皇帝在石道旁豎碑建亭。雍正十一年(1733年)十二月,立石道碑于通州八里橋。乾隆重修這條石道后,于乾隆二十六年(1761年)立重修石道碑于朝陽三間房村西石道路北,《日下舊聞考》記載該碑文。如今,這兩座石碑均保存完好,近年來還復建了碑亭。

雍正和乾隆御制石道碑形制規模相同,石碑高5米,寬1.6米,厚0.8米,螭虎盤踞碑首,龜趺碑座。兩碑陽面分別為雍正和乾隆皇帝書寫的滿漢碑文,記載了修建朝陽門石道的緣由,修建經過、長度、寬度、耗資白銀數量和竣工年月,碑文至今字跡清晰。碑文四周刻有精美龍紋,碑兩側雕獨龍戲珠,碑陰無字。

雍正碑亭被八國聯軍燒毀,2005年通州區政府在八里橋南街京通高速路北側復建了碑亭。乾隆石道碑原在朝陽區三間房村西,朝陽路北側。為保護石碑,1984年對碑座進行加固,周圍設置了鐵柵護欄。2009年石碑被盜,第二年石碑被追回,石碑后移至朝陽路定福莊路南口過街天橋旁(北京第二外國語學院對過),2010年朝陽區政府對該碑復建了碑亭。兩處碑亭均按舊樣復建,兩座碑亭,為這條繁華的街道增加了亮點,顯示了這條路的深厚歷史文化。

“九省御路”今建成高速公路

盧溝橋是清代皇帝拜謁西陵和去南方巡視的必經之地,為此,清代由廣安門至盧溝橋修了一條石路,因此路是通往南方九省的干道,也稱九省御路,為了與京南古幽州南大道區別,又稱西大道。這條石路是由雍正、乾隆皇帝先后修建的,它東起廣安門,經關廂、太平橋、六里橋、小井、大井、五里店到盧溝橋。

雍正八年(1730年)修廣安門至小井村石道,長約5公里,寬6米,道路將洼地墊高,砌以巨石,石塊規格長1米,寬半米,厚20多厘米,耗資同樣不菲。

乾隆二十二年(1757年)對雍正修建的這段石路進行了重修,并從小井往西又續修到大井村,長約1.5公里。路建成后,在大井村西頭路當中建木牌坊一座,乾隆四十年(1775年)又改建成石牌坊,有3個門洞,東西兩面有皇帝題寫的匾額,東側題曰:“經環同軌”,西曰“蕩平歸極”。

當時,在小井村、大井村之路北側分別立有雍正皇帝石道碑亭和乾隆皇帝重修石道碑亭。《日下舊聞考》記載:“廣寧門(廣安門之原名)外小井村恭建世宗(雍正)御制碑亭,大井村恭建皇上(乾隆)御制碑亭,皆在石道北,南向。”現在牌坊、碑亭及乾隆石道碑已無存,雍正石道碑現存北京石刻藝術博物館。2007年大井村施工中出土了“蕩平歸極”石匾,寬200厘米,高110厘米,厚36厘米。

1935年后,這條石路多次進行改建:1935年、1937年兩次修成簡易公路,1939年鋪3米寬混凝土和瀝青路面。1940年《建設旬刊》記載:“此路既久遠輪轂磨蝕,現已呈坎坷不平之狀,建設總署爰就原有路基改筑洋灰混凝土路面一段及瀝青碎石路面一段,舊石料悉數起置路旁,由市公署保管行人過道上,尚可緬憶當年筑路之偉大狀況也。”

豐臺區離休干部張霖同志回憶說:“三十年代后期,御路改成瀝青路后,將路石挖出來,運到盧溝橋砂石廠鍛成20公分見方的小塊石,在盧溝橋東門外鋪設了約500米長的一段公路。”

新中國成立后,這條石御路迎來全新的發展,上世紀八十年代建成的京石高速公路六里橋至盧溝橋段,基本上是沿清代這條御路線建設的,古之御路在改革開放年代建成了現代化的高速公路。

(原標題:清代京郊三條“石御路”)

(新媒體責編:xmtqyd)

聲明:

1、凡本網注明“人民交通雜志”/人民交通網,所有自采新聞(含圖片),如需授權轉載應在授權范圍內使用,并注明來源。

2、部分內容轉自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

3、如因作品內容、版權和其他問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。電話:010-67683008

人民交通24小時值班手機:17801261553 商務合作:010-67683008轉602 E-mail:zzs@rmjtzz.com

Copyright 人民交通雜志 All Rights Reserved 版權所有 復制必究 百度統計 地址:北京市豐臺區南三環東路6號A座四層

增值電信業務經營許可證號:京B2-20201704 本刊法律顧問:北京京師(蘭州)律師事務所 李大偉

京公網安備 11010602130064號 京ICP備18014261號-2 廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第16597號

京公網安備 11010602130064號 京ICP備18014261號-2 廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第16597號