——追記貴州銅仁印江土家族苗族自治縣川巖村黨支部書(shū)記張曙光

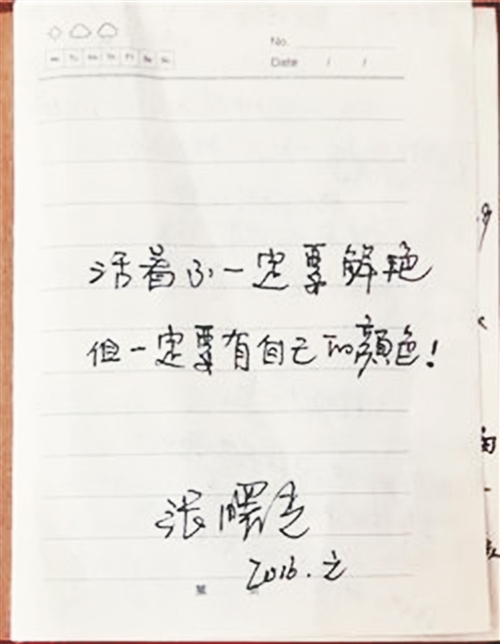

張曙光生前筆記本扉頁(yè)上的座右銘。 本報(bào)記者 李華林?jǐn)z

人物小傳

張曙光,原貴州省銅仁市印江土家族苗族自治縣峨嶺街道川巖村黨支部書(shū)記。20多年的時(shí)間,他帶領(lǐng)川巖村人修建環(huán)村公路,改造農(nóng)村危房,發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè),奮斗在脫貧攻堅(jiān)路上。曾經(jīng)貧窮閉塞的小山村在他的努力下一步步脫貧致富。

擔(dān)任村干部20多年,張曙光先后獲得“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”等表彰21次,所在黨支部受表彰7次。2016年9月4日,張曙光在幫助貧困戶修建房屋時(shí),不慎從樓梯上摔落在地,倒在了扶貧路上,年僅48歲。

黨的十九大開(kāi)幕會(huì)那天,78歲的張羽松守在電視機(jī)前看直播,聽(tīng)見(jiàn)習(xí)近平總書(shū)記說(shuō),堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),確保到2020年我國(guó)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下農(nóng)村貧困人口實(shí)現(xiàn)脫貧,貧困縣全部摘帽,解決區(qū)域性整體貧困,做到脫真貧、真脫貧。張羽松眼眶濕潤(rùn),“要是兒子曙光還在,心里肯定受到鼓舞”。

張曙光是原貴州省銅仁市印江土家族苗族自治縣峨嶺街道川巖村黨支部書(shū)記,奮斗在脫貧攻堅(jiān)路上20多年。2016年9月4日,在幫助貧困戶建房時(shí),年僅48歲的他不慎從樓梯上摔落在地,再也沒(méi)有醒來(lái),只留下寫(xiě)在工作筆記本扉頁(yè)上的一句“活著不一定要鮮艷,但一定要有自己的顏色”。

“厚臉皮”的村支書(shū)

川巖村村民楊軍最后悔的事,是曾經(jīng)動(dòng)手打過(guò)村黨支部書(shū)記張曙光。

兩年前,川巖村要修環(huán)村路,按照規(guī)劃,道路途經(jīng)一棟住房和45座墳?zāi)梗瑥埵锕庵鲝埓迕襁w墳,楊軍家的祖墳正在其中。農(nóng)村人講究風(fēng)水,不少人反對(duì),楊軍第一個(gè)表態(tài):“要我遷墳,說(shuō)什么也不干。”很少發(fā)火的張曙光也拍桌而起:“為了全村人的利益,必須遷!”爭(zhēng)執(zhí)中,年輕氣盛的楊軍動(dòng)手打了張曙光。

次日,張曙光帶頭遷了自家的兩座祖墳,楊軍自覺(jué)理虧,主動(dòng)動(dòng)員村民把剩余的墳遷走讓路。如今,站在川巖村村委會(huì)所在地,只見(jiàn)已經(jīng)修好的環(huán)村公路環(huán)繞在半山腰,把整個(gè)村子圍在中央。

川巖村是貧困村,坐落在山坳里,石漠化十分嚴(yán)重,村民祖祖輩輩靠種點(diǎn)玉米、紅薯為生,到2014年時(shí),這里的貧困發(fā)生率達(dá)33.6%。村主任王正紅說(shuō),川巖村之苦,在于路。離城就7公里,其實(shí)很近,但山路不通,去哪都格外遙遠(yuǎn)。

1997年,張曙光剛擔(dān)任村會(huì)計(jì)不久,就和老支書(shū)田儒祖商量將村里的路打通。那年冬天,28歲的張曙光騎著摩托車(chē)去縣城相關(guān)部門(mén)要爆破物資,組織村民用鋤頭挖、用鋼釬鑿,最終用兩年多時(shí)間挖通近5公里的通組路。

到了2015年,貴州省全力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān),當(dāng)?shù)卣顿Y442.8萬(wàn)元給川巖村修建環(huán)村路。工程除了要遷墳,還得拆除村民田儒芬家的危房,張曙光為田儒芬爭(zhēng)取建房資金,一手操持拆舊房、挖地基、建新房,直到2016年9月4日,建房過(guò)程中不慎發(fā)生意外。

“曙光有個(gè)綽號(hào),叫‘厚臉皮’。”王正紅說(shuō),事關(guān)村里的基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和民生保障,只要有一絲希望,張曙光就會(huì)努力去爭(zhēng)取,一次不成功,去第二次、第三次,直到問(wèn)題解決。靠著這張“厚臉皮”,他改建了村里的小學(xué),為全村人解決了飲水、用電等問(wèn)題。

“一次次失敗后總會(huì)成功”

張曙光寫(xiě)得一手好字,沒(méi)事喜歡記工作筆記,寫(xiě)滿了整整10多本。“有文化、有思路,每次開(kāi)會(huì)都有提綱,做事雷厲風(fēng)行,只要說(shuō)出來(lái)的,就能做到。”王正紅說(shuō),對(duì)于扶貧,張曙光很有想法,他常掛在嘴邊的是“路必須硬化,水必須通”“貧困村必須要有自己的產(chǎn)業(yè)”。在張曙光眼里,脫貧絕對(duì)不是喊喊口號(hào)。

早在剛當(dāng)上村會(huì)計(jì)時(shí),張曙光就開(kāi)始謀劃村里的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。川巖村地處窮鄉(xiāng)僻壤,靠種點(diǎn)糧食只能解決溫飽,得發(fā)展經(jīng)濟(jì)作物才行。他帶領(lǐng)鄉(xiāng)親種植了5萬(wàn)株蘋(píng)果樹(shù),但因土壤、氣候等原因,果子長(zhǎng)不大、口感酸澀,賣(mài)不掉。

“一次次失敗后總會(huì)成功。”發(fā)黃的日記本上記錄著張曙光當(dāng)時(shí)的心情,當(dāng)年的蘋(píng)果樹(shù)很多至今還長(zhǎng)在山間,被張曙光用作反面教材,時(shí)刻提醒自己。此后,他一邊多次邀請(qǐng)縣農(nóng)業(yè)局技術(shù)員進(jìn)村調(diào)研,實(shí)地勘查村里的土壤、氣候、水源等,尋找合適的果樹(shù),一邊帶領(lǐng)鄉(xiāng)親們搞坡改梯保持水土,治山養(yǎng)山。

2003年,經(jīng)農(nóng)林技術(shù)人員指點(diǎn),他在村里推廣種植柑橘、蜜柚,前有失敗之鑒,大多數(shù)村民并不積極,持觀望態(tài)度,張曙光只好與4名黨員率先種。幾年后,柚子、柑橘豐收,每畝收入幾千元,家家戶戶都跟著張曙光種上了柑橘、蜜柚。目前,川巖全村經(jīng)果林面積有800畝,年產(chǎn)水果30萬(wàn)公斤,產(chǎn)值140萬(wàn)元。到2016年,全村年人均收入達(dá)6815元。

有事就找張曙光

時(shí)近一年后,張羽松終于慢慢接受了白發(fā)人送黑發(fā)人的事實(shí),說(shuō)起兒子張曙光,他眉頭緊蹙,半晌不語(yǔ),心疼寫(xiě)在臉上:“他負(fù)擔(dān)重,公事家事都要操勞,洗衣做飯全都做。”

2002年,張曙光的妻子田發(fā)群在一場(chǎng)車(chē)禍中受重傷,大腦落下后遺癥,進(jìn)而發(fā)展為腦瘤,喪失了自理能力。為了照顧好妻子,張曙光幾乎承擔(dān)了所有家務(wù)。“每次開(kāi)會(huì)結(jié)束后,他就匆匆忙忙趕回家,去給妻子洗衣做飯。”峨嶺街道辦事處副主任陳濤感慨:“去年,峨嶺街道辦事處要給張曙光1000元緩解一下生活上的困難,他堅(jiān)決不收,說(shuō)還有比他家更需要的。”

張曙光不僅是一個(gè)家庭的支柱,也是一個(gè)村的依靠。對(duì)川巖村村民來(lái)說(shuō),張曙光的摩托車(chē)聲就是他們最大的安全感,他們習(xí)慣“有事就找張曙光”。

一次天降暴雨,村民田仙梅的3個(gè)孫子在朗溪鎮(zhèn)上讀書(shū),鎮(zhèn)里易受洪澇災(zāi)害,坐立不安的她撥通了張曙光的電話求助,張曙光二話不說(shuō)騎上摩托車(chē)冒雨奔向朗溪,將3個(gè)孩子安全護(hù)送回家,自己卻淋得像落湯雞。

76歲村民任明俊的小孫子有天半夜高燒不退,焦急中找到張曙光,張曙光騎著摩托車(chē)連夜將祖孫送到縣城醫(yī)院診治。“川巖村年輕人大多外出務(wù)工,留下的是留守老人和兒童,張曙光就是他們的依靠。”陳濤說(shuō)。

擔(dān)任村干部20多年,張曙光先后獲得“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”等表彰21次,所在黨支部受表彰7次,但這些榮譽(yù)都不足以和村民對(duì)他的掛念相比。2016年9月5日,張曙光追悼會(huì)那天,臨近兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)有七八百人前來(lái)和他告別,車(chē)隊(duì)排了500米遠(yuǎn)。76歲的村民田茂珍淚眼婆娑,“那個(gè)身材高大、身板結(jié)實(shí),說(shuō)一不二的曙光,是再也見(jiàn)不著了”。

(新媒體責(zé)編:wb001)

聲明:

1、凡本網(wǎng)注明“人民交通雜志”/人民交通網(wǎng),所有自采新聞(含圖片),如需授權(quán)轉(zhuǎn)載應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明來(lái)源。

2、部分內(nèi)容轉(zhuǎn)自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。電話:010-67683008

人民交通24小時(shí)值班手機(jī):17801261553 商務(wù)合作:010-67683008轉(zhuǎn)602

Copyright 人民交通雜志 All Rights Reserved 版權(quán)所有 復(fù)制必究 百度統(tǒng)計(jì) 地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南三環(huán)東路6號(hào)A座四層

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):京B2-20201704 本刊法律顧問(wèn):北京京師(蘭州)律師事務(wù)所 李大偉

京公網(wǎng)安備 11010602130064號(hào) 京ICP備18014261號(hào)-2 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證:(京)字第16597號(hào)

京公網(wǎng)安備 11010602130064號(hào) 京ICP備18014261號(hào)-2 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證:(京)字第16597號(hào)