63歲的張全書在都江堰向峨鄉(xiāng)郵局代辦點(diǎn)獨(dú)自堅(jiān)守了24年。

張全書

63歲,獨(dú)自堅(jiān)守都江堰向峨鄉(xiāng)郵局代辦點(diǎn)24年,為上萬名鄉(xiāng)鄰收發(fā)報(bào)紙和信件。2017年4月24日,被評為都江堰“最美勞動(dòng)者”。

“老趙啊,你有一個(gè)快遞,你好久在家?我給你送過來!”4月30日,都江堰向峨鄉(xiāng)郵局代辦點(diǎn),張全書打了一個(gè)電話。電話中,他預(yù)約好了給村民老趙送快遞的時(shí)間。隨后,他將那個(gè)一人高的快遞件綁在摩托車上,轟響油門,小心翼翼地駛離場鎮(zhèn),駛向那蜿蜒的竹林深處……

這是郵政代辦員張全書工作的一個(gè)片斷。

從1993年起,他就在這里,以一已之力撐起整個(gè)郵政所,為上萬名鄉(xiāng)鄰收發(fā)報(bào)紙和信件。

近年,寄達(dá)向峨鄉(xiāng)的信件數(shù)量驟降,但快遞多了起來。張全書,與時(shí)代同變,由鄉(xiāng)村郵政代辦員向鄉(xiāng)村快遞員轉(zhuǎn)型。二十四年如一日的堅(jiān)守,也讓他獲得了當(dāng)?shù)刈蠲绖趧?dòng)者的稱號。

上萬鄉(xiāng)鄰的信件和快遞都靠張全書一個(gè)人送。

24年堅(jiān)守 30歲以上的老鄉(xiāng)他認(rèn)識(shí)七成

今年,張全書63歲。他身高1.48米,黑紅的一張臉刻滿皺紋,寫滿了風(fēng)霜。在向峨鄉(xiāng)郵政所,他獨(dú)自堅(jiān)守了整整24年。

4月24日,張全書被評為都江堰“最美勞動(dòng)者”,表彰大會(huì)上,他胸前佩戴大紅花,被鮮花和掌聲簇?fù)碇?/p>

表彰活動(dòng)結(jié)束后,面對華西都市報(bào)-封面新聞?dòng)浾叩牟稍L,他連忙擺擺手,“記者同志,我們改天再聊好嗎?我要馬上趕回去分報(bào)紙了。”

張全書是都江堰向峨鄉(xiāng)茶房村人,初中畢業(yè)后當(dāng)過民辦教師,也當(dāng)過政府林業(yè)員。1993年,當(dāng)時(shí)的向峨鄉(xiāng)缺郵政代辦員,張全書便被介紹到郵局干了這份工作。

1950年的老房子,10平方米的方寸空間,一張桌子用來分類報(bào)紙,湊在一起就是張全書起初的辦公環(huán)境。

無論是當(dāng)政府的臨時(shí)工,還是當(dāng)郵局代辦員,張全書都要上山下鄉(xiāng),走鄉(xiāng)串戶,與當(dāng)?shù)氐睦相l(xiāng)打交道。24年以來,不論刮風(fēng)下雨,張全書都不退縮。

“只有在家里有紅白喜事時(shí),我才會(huì)不到崗。”張全書的半輩子,就是與一輛自行車和無數(shù)封信件相伴。

24年來,向峨鄉(xiāng)曲折的山路上,灑下了他辛勤的汗水,回蕩著他扯著嗓子喊人的聲音,以及突突突的摩托聲……

24年來,一個(gè)個(gè)鄉(xiāng)親從他手中收到千里之外的信件,也記住了這張紅黑的臉,還記住了張全書這個(gè)名字,鄉(xiāng)親們都尊稱他“張老師”。

24年來,他也記住了一戶又一戶的地址,記住了一個(gè)又一個(gè)鄉(xiāng)親的名字。他說,鄉(xiāng)里七成30歲以上的鄉(xiāng)親他都認(rèn)識(shí)。

那個(gè)年代他一天賣出上百元郵票

郵政代辦員并非郵局正式員工,沒有基本工資,收入按件計(jì)費(fèi)。

送一份報(bào)紙3分錢,一天300份左右,能掙9塊錢;送一份掛號信4毛;派一個(gè)快遞8毛……

張全書比劃著那雙滿是老繭的手,算了一筆賬,他說,林林總總加起來1700元左右。扣除掉電話費(fèi)和派送途中消耗的油費(fèi),還剩下一千多。

“我很知足,這些錢足夠我生活了。”張全書說,他有養(yǎng)老保險(xiǎn),三年前就開始領(lǐng)養(yǎng)老金,一個(gè)月總體收入有兩千多。

“那個(gè)時(shí)候,我是全村最窮的。”望著前方,張全書的思緒回到了好多年前。

他小女兒出生那年,他當(dāng)上了郵政代辦員。那時(shí),寫信,成為人們交流的重要方式。信件也很多,還不流行送信上門。郵政所,就是家鄉(xiāng)與游子信息與情感交流的一個(gè)紐帶。

每逢當(dāng)場天,他先把四面八方的來信整理好,把一個(gè)個(gè)收信人的名字端端正正抄寫在一個(gè)小黑板上,端坐郵政所內(nèi),透過一個(gè)玻璃窗,把一封封遠(yuǎn)方的來信交給收信人。

張全書回憶,在郵資幾分錢的年代,每場,他要賣上百元郵票。每一張郵票的背后,都是鄉(xiāng)親們寄遞出去的情意與信息。

道路不平 13年騎壞了7輛自行車

向峨鄉(xiāng)是都江堰唯一一個(gè)鄉(xiāng),在2012年以前,向峨鄉(xiāng)每天的報(bào)紙都只派送到臨近的蒲陽鎮(zhèn)。

向峨鄉(xiāng)距離蒲陽鎮(zhèn)8公里遠(yuǎn),來回就是16公里,為了方便報(bào)紙和信件的派送,張全書在郵局工作的第一年,湊了兩百多塊錢買了輛自行車。

彼時(shí),從向峨到蒲陽,是眾渣土車通過的黃金路段,一輛輛重車轟鳴而來又轟鳴而去。道路被碾得坑坑洼洼,汽車駛過,塵土飛揚(yáng)。

張全書騎著自行車,一路顛簸,不時(shí),推著自行車前行。道路的不平對自行車的損耗很大,爆胎、漏氣、摔跤是家常便飯。

“下雨的時(shí)候我就穿著雨靴、披上雨衣,推著自行車走,還要拿袋子把報(bào)紙全部裹好才不會(huì)浸濕。”張全書說,他那時(shí)最怕下雨,推著自行車全副武裝地在泥漿里行走,深一腳淺一腳的,特別狼狽,這條路也顯得格外漫長。

從1993年至2006年,13年時(shí)間,他騎壞了7輛自行車。從2006年起,張全書買了一輛摩托車,用新裝備送信。

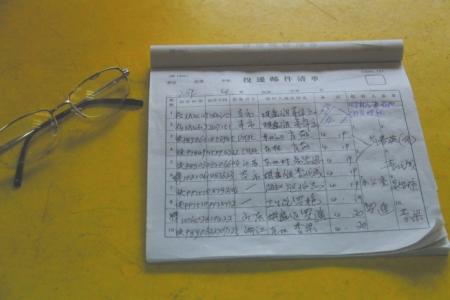

每一件快遞的領(lǐng)取,張全書都有詳細(xì)記錄。 人物名片

地震之后 送報(bào)紙變成一種責(zé)任

成為郵政代辦員以來,除了家里有紅白喜事外,張全書很少缺席。除此之外,只有在“5·12”汶川地震后幾天中斷過投遞工作。

那天,張全書正在送報(bào)紙的路上。從郵局出門,剛走到向電管站準(zhǔn)備進(jìn)大廳時(shí),一陣地動(dòng)山搖。“當(dāng)時(shí)整個(gè)小鎮(zhèn)都灰蒙蒙,烏煙瘴氣。”張全書說,地震后,向峨鄉(xiāng)全鄉(xiāng)斷電,電話也打不通,向峨一度成為孤島,報(bào)紙成了聯(lián)系外界唯一的通道。

“信息不能斷!”張全書主動(dòng)找機(jī)會(huì)給郵局領(lǐng)導(dǎo)打電話。5天后,張全書恢復(fù)了投遞報(bào)紙。在非常狀態(tài)下,張全書并沒有完全按照訂單投遞報(bào)紙。

地震后從向峨到蒲陽的路嚴(yán)重受損,路面凹凸不平,張全書馱著幾百份報(bào)紙回來,在路上,他邊走邊分發(fā),把外界的信息帶回“孤島”。“當(dāng)時(shí),大家都搶起看華西都市報(bào),有了信息,心頭不慌了,高興得很!”

時(shí)代在飛速發(fā)展,溝通信息的手段也在不斷更新,這個(gè)世界每一天都在悄無聲息地變化,但張全書好像一直還是原來那樣,一切如故。他說,他的身體健康,還想再干幾年。“我退休時(shí)一定會(huì)為郵局推薦一個(gè)合適的人選!”人物印象

女兒眼中的張全書

接到一個(gè)電話 父親半夜出門送奶粉

在張全書女兒張慧敏的記憶里,父親總是行色匆匆。

“每次吃飯時(shí)間,別人給他打電話說要拿信件,他就會(huì)放下飯碗出去,送完了再回來吃。”張慧敏的印象中,父親是一個(gè)敬業(yè)、負(fù)責(zé)的人,不管太陽多大、下多大雨,送信這件事永遠(yuǎn)都是他的當(dāng)務(wù)之急。

她還記得,一天凌晨時(shí)分,住在向峨鄉(xiāng)最偏遠(yuǎn)的龍竹村村民打來電話,說家里孩子的奶粉吃完了,希望他天亮了盡快把奶粉送過去。“你等著,我馬上就送過來。”本來睡在床上的張全書立馬翻身坐起來,穿上衣服,把當(dāng)天下午因沒人在家被拒收的兩罐奶粉又送回龍竹村。

張慧敏說,有時(shí)候在星期天的深夜,外出求學(xué)的中學(xué)生因?yàn)榈诙煲x家上學(xué),打來一個(gè)電話,父親也會(huì)連夜把快遞送到他們手上。有時(shí)候,她沒辦法理解:父親怎么可以對這樣簡單又始終重復(fù)的工作投注這么大的熱情?在父親身上,張慧敏學(xué)會(huì)的除了敬業(yè),還有尊重。

上小學(xué)三年級時(shí),有一次,她去郵局玩耍,發(fā)現(xiàn)有一封寄給親戚的信,張慧敏很好奇就把它打開了,想看下信里到底寫著什么。“我爸爸一把就把信搶過去,非常嚴(yán)肅地說信是別人的隱私,不能看!”當(dāng)時(shí),她還不懂什么叫隱私,但那次的事情給她上了一課,讓她刻骨銘心。

“我爸爸也是一直這樣對我和姐姐的,別人寄給我們的信,他也是原封不動(dòng)地拿給我們,從來不會(huì)拆開看。”張慧敏說。

鄉(xiāng)親眼中的張全書

畢業(yè)回鄉(xiāng) 發(fā)現(xiàn)郵遞員還在堅(jiān)守

再見到張全書時(shí),向峨姑娘賈倩很驚訝。

初識(shí)張全書,賈倩還在讀初二。

1999年,中學(xué)生流行交筆友。賈倩在《作文選粹》雜志上發(fā)現(xiàn)了一個(gè)很有才氣的作者,想和對方交朋友談心。考慮再三后,她主動(dòng)寫了一封信。“第一次寫信好緊張啊,又什么都不懂,多虧了張叔叔。”賈倩說,張全書是個(gè)熱心腸,她的第一封信是在張全書的指點(diǎn)下寫成的,還教她貼郵票、寫地址及郵編等。

遞出第一封給筆友的信后,賈倩緊張又激動(dòng),生怕對方收不到來信,“每天都跑去郵局翻一翻,看看有沒有回信。”

不久之后,她在郵政所發(fā)現(xiàn)了筆友的回信,她最想表達(dá)的就是對張叔叔的感謝。在張全書的幫助下,她把青蔥少女對外面世界的想象,以書信的形式回饋給了大山深處的自己。

“我有時(shí)候覺得,張叔叔就像一個(gè)使者,連接著大山里的向峨和外面的城市,給我們帶來新鮮的資訊。”

高中起,賈倩去了外地上學(xué),之后再?zèng)]見過張全書。再見張全書時(shí),賈倩已經(jīng)大學(xué)畢業(yè),回到向峨工作。“工作以后才發(fā)現(xiàn),為一份工作堅(jiān)持奉獻(xiàn)了24年是多么地難得!”她感嘆道。

茍汝佳也是土生土長的向峨人,從小總看到張全書在全鄉(xiāng)穿梭送信的背影,大學(xué)畢業(yè)后茍汝佳回到向峨鄉(xiāng)政府工作。茍汝佳說,上學(xué)的時(shí)候會(huì)去郵局寄信、收信,這么多年再回來到郵局辦事時(shí),沒想到張全書還在那里。

代陽華西都市報(bào)-封面新聞?dòng)浾?秦怡席秦嶺攝影報(bào)道

(新媒體責(zé)編:zs11)

聲明:

1、凡本網(wǎng)注明“人民交通雜志”/人民交通網(wǎng),所有自采新聞(含圖片),如需授權(quán)轉(zhuǎn)載應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明來源。

2、部分內(nèi)容轉(zhuǎn)自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。電話:010-67683008

人民交通24小時(shí)值班手機(jī):17801261553 商務(wù)合作:010-67683008轉(zhuǎn)602

Copyright 人民交通雜志 All Rights Reserved 版權(quán)所有 復(fù)制必究 百度統(tǒng)計(jì) 地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南三環(huán)東路6號A座四層

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證號:京B2-20201704 本刊法律顧問:北京京師(蘭州)律師事務(wù)所 李大偉

京公網(wǎng)安備 11010602130064號 京ICP備18014261號-2 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證:(京)字第16597號

京公網(wǎng)安備 11010602130064號 京ICP備18014261號-2 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證:(京)字第16597號